Die Familie war jüdisch ...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenEN | DE

Der Film

Persönliche Erfahrungen der nationalsozialistischen Verfolgung sind in schriftlichen Memoiren und aufgezeichneten Interviews festgehalten. Und sie leben weiter im Gedächtnis der Familien, wo sich von Generation zu Generation der Blick auf sie verändert. Die Familie war jüdisch … erzählt die Geschichte einer Familie von Opfern und Überlebenden vom späten 19. Jahrhundert bis heute.

Der Film zeichnet mein wachsendes Bewusstsein für die deutsch-jüdische Seite meiner Familie nach. Als Kind habe ich sie kennengelernt – in den Fotoalben und live. Später erfuhr ich mehr über sie vom Stadtarchiv München und im Internet.

Einige überlebten die NS-Verfolgung, indem sie in die USA flüchteten. Dort wuchsen die Kinder auf, heirateten und gründeten eigene Familien. Andere Zweige des Familienbaums endeten in den Vernichtungslagern. Oder bei denen, die sich das Leben nahmen, selbst nachdem sie sich in Sicherheit gebracht hatten.

Die sensible technische Umsetzung des 17,5-minütigen Films durch die Grafikerin Sandra Beer (Frankfurt a. M.) und die Tontechnikerin Kathrin Dröppelmann (Berlin) wurde vom Historischen Museum Frankfurt finanziert. Der Film war dort vom Dezember 2021 bis September 2022 in der Ausstellung „Das Stadtlabor auf Spurensuche im Heute“ zu sehen. In einer deutschen und einer englischen Version erhältlich, setzt er sich aus Fotos, Animationselementen, kurzen Videosequenzen sowie einer Tonspur mit Sprecherin und musikalischer Untermalung zusammen. Er dient als Grundlage für verschiedene Gesprächsangebote für Erwachsene und ein Online-Unterrichtsmodul für Schulgruppen.

Konzipiert wurde der Film für die Projektion in einem Kino bzw. an eine Leinwand oder Wand (mp4, 1920 x 1080 in 16:9).

Die Quellen für meine Familienrecherche

2004 begann ich, Nachforschungen über die deutsch-jüdische Seite meiner Familie anzustellen. Mein Ziel war, etwas über die Schicksale meiner Urgroßmutter Dorline und meiner Großtante Lisl herauszufinden. Beide waren in München zurückgeblieben, als die Familie meines Vaters 1936 Deutschland verließ. Ich fragte im Stadtarchiv München an und bekam eine Fülle von Informationen, die meiner Familie bis dahin nicht bekannt waren.

Als ich im Jahr 2018 erfuhr, dass die Stadt München Wandtafeln oder Stelen als Erinnerungszeichen für die Opfer des Nationalsozialismus errichtet, beschloss ich, Stelen zur Erinnerung an Dorline und Lisl zu beantragen. Kurze Zeit später erhielt ich eine Einladung des Historischen Museums Frankfurt, an der partizipativen Ausstellung „Das Stadtlabor auf Spurensuche im Heute“ teilzunehmen. Ich ging darauf ein und nahm mir vor, dort eine Präsentation über meine deutsch-jüdische Familiengeschichte zu zeigen.

Von nun an liefen die Arbeit an diesem Projekt – dem hier gezeigten Film – und die Anträge für die Erinnerungszeichen parallel. Im Zuge dessen wurde mir klar, dass möglicherweise noch weitere Angehörige von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Aus dem Biografischen Gedenkbuch der Münchner Juden 1933–1945 und dem Online-Gedenkbuch der Erinnerungs Werkstatt Augsburg erfuhr ich von den Schicksalen einiger weiterer Familienmitglieder aus beiden Städten. Ich nahm mit dem Initiativkreis Stolpersteine für Augsburg und Umgebung Kontakt auf, um dort ebenfalls Erinnerungszeichen zu beantragen. Zusätzliche Informationen bekam ich von den Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution, auf der Facebook-Seite des Leo Baeck Institute in New York, aus dem Gedenkbuch des deutschen Bundesarchivs und vom General Register Office von Großbritannien.

Kommentar

In ihrer berührenden Familienchronik stellt uns Judy Rosenthal auch Ermordete des Nationalsozialismus als Mitglieder Ihrer Familie, als geliebte, schmerzhaft vermisste Personen mit ihrer Geschichte vor. Individuelle Schicksale können uns so – im Rahmen von Familiengeschichten – in einer besonderen Form der Zeitzeugenschaft als Bestandteile unserer gemeinsam geteilten Vergangenheit wieder erinnerbar und gegenwärtig zu Bewusstsein gebracht werden.

Prof. Dr. em. Ludger van Gisteren

Universitätsprofessor für Medizinische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie

Medizinische Hochschule Brandenburg

Im Gespräch

Zwei deutsche Familiengeschichten. Recherchen zur NS-Zeit und danach

Ein Gesprächsangebot für Erwachsene / Ein Lehrkräfte-Fortbildungsangebot

Die Zeit des Nationalsozialismus hat in vielen Familien tiefe, oft traumatische Spuren hinterlassen und ist daher bis heute für viele einzelne Menschen in unserer Gesellschaft sowie für die Gesellschaft als Ganzes allgegenwärtig. Unsere Veranstaltung bietet Erwachsenen aller Generationen die Möglichkeit, sich aus der Perspektive einer Gegenüberstellung zweier deutscher Familiengeschichten mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

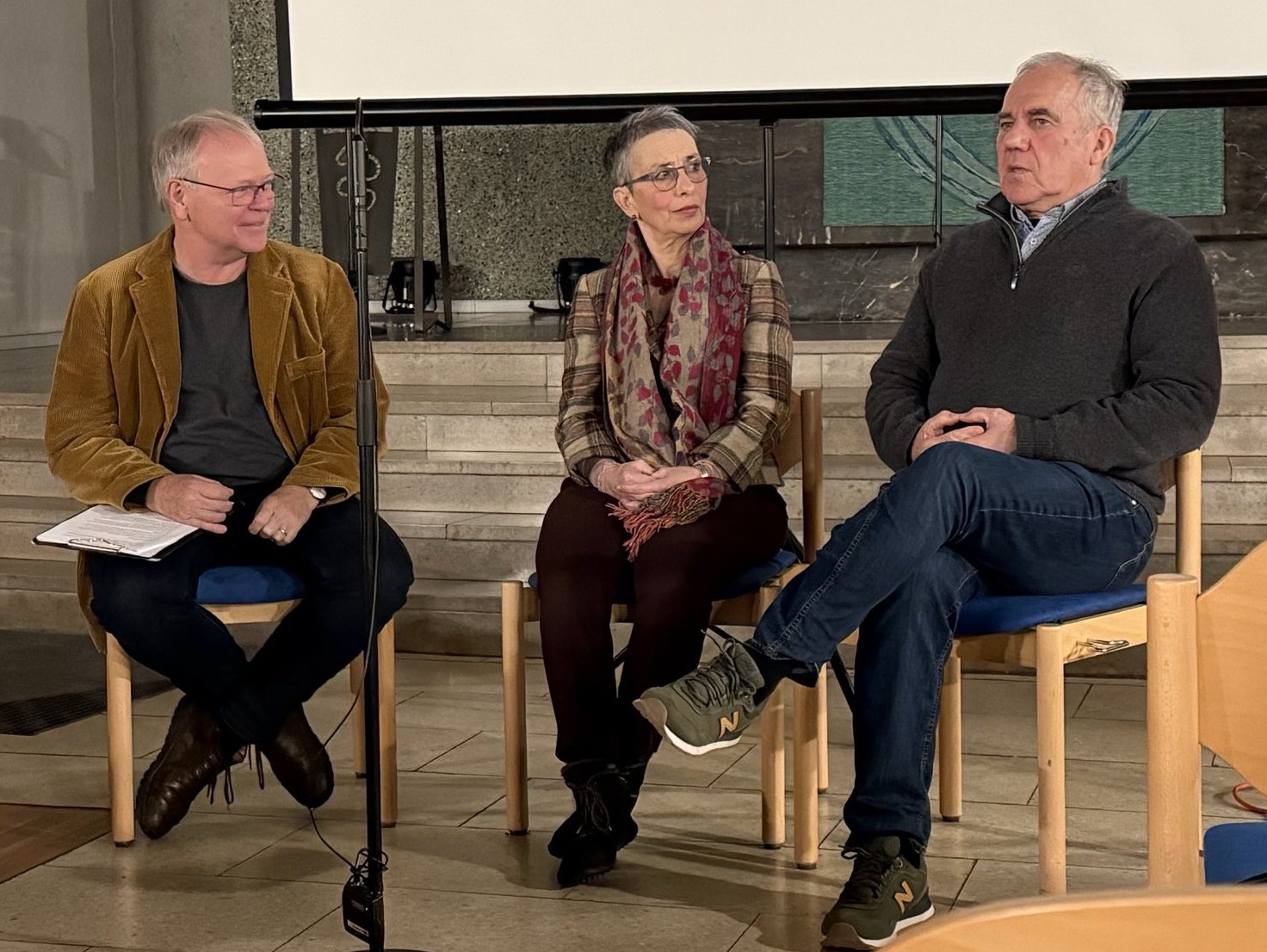

Für diese Veranstaltung arbeitet Judy Rosenthal mit dem Sozialpädagogen und ehemaligen Heimleiter Frank Paulun sowie dem Gedenkstättenpädagogen und ehemaligen stellvertretenden Direktor des Fritz Bauer Instituts Gottfried Kößler zusammen.

Neben der Vorführung des Films Die Familie war jüdisch … von Judy Rosenthal präsentiert Frank Paulun die Ergebnisse seiner Familienrecherchen, die von alten Familienfotos und Dokumenten ausgehen. Diese ergänzte er durch Entdeckungen in verschiedenen Archiven und stellte fest, dass sein Großvater in der NS-Zeit als Wuppertaler Polizist u.a. in einem Polizeibataillon an Verbrechen in Osteuropa beteiligt war.

Beide Familienrecherchierende blicken nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch auf die Auswirkungen bis heute. So konträr ihre Geschichten auch sind, führten sie bei beiden zu der Erkenntnis, wie wichtig es ist, für Demokratie, Menschenrechte, Wahrheit und eine offene Gesellschaft einzustehen. „Es verbindet uns viel mehr, als uns trennt“, sind beide überzeugt.

Moderiert wird die Veranstaltung von Gottfried Kößler, der nach den Präsentationen in eine Frage- und Diskussionsrunde überleitet.

„Zwei deutsche Familiengeschichten. Recherchen zur NS-Zeit und danach“ kann als öffentliche oder interne Veranstaltung in Organisationen wie Kirchengemeinden, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Vereinen, Stiftungen usw. durchgeführt werden. Als Lehrkräfte-Fortbildung eignet sich das Angebot für Lehrer:innen in den Fächern Geschichte, Religion, Ethik und Politik.

„Die Familie war jüdisch …“ – Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie

Ein Online-Unterrichtsmodul

Das vom Fritz Bauer Institut entwickelte Online-Unterrichtsmodul „Die Familie war jüdisch …“ – Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie setzt sich am Beispiel des autobiografisch-dokumentarischen Kurzfilms Die Familie war jüdisch … von Judy Rosenthal mit der familiären und gesellschaftlichen Erinnerung an die Shoah auseinander.

Der Film wirft vielfältige Fragen zur Geschichte und Situation der Familienangehörigen sowohl im Exil als auch im nationalsozialistischen Deutschland auf.

Diese können im Rahmen des Unterrichts mithilfe der im Modul enthaltenen Materialien – Kurzbiografien, Informations- und Sachtexten, Bilder und Dokumente sowie ein Glossar – beantwortet und vertieft werden.

Fach / Schulform / Klassenstufe

Geschichte, Politik und Wirtschaft, Ethik/Religion; Gymnasium, Real- und Hauptschule; Klassenstufe 9/10 sowie Sekundarstufe II

Das Unterrichtsmodul geht auf die aktuellen Herausforderungen der Lehrkräfte ein, unterschiedliche Lernniveaus und die Diversität der Lernenden zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, ein Unterrichtsmaterial für Lernende zu entwickeln, die möglicherweise weder Vorwissen noch einen familienbiografischen Bezug zum Nationalsozialismus haben.

Zeitrahmen: 4 Unterrichtsstunden

Autorin: Ann-Kathrin Rahlwes im Auftrag des Fritz Bauer Instituts Frankfurt am Main

Link zum Online-Unterrichtsmodul

Film und Zweitzeugengespräch mit Judy Rosenthal

Ein Angebot für Schulgruppen

Der Kurzfilm Die Familie war jüdisch… eignet sich für die Verwendung als Lehrmittel im Rahmen von Geschichts-, Religions-, Ethik-, Deutsch- oder Englischunterricht* an Schulen. Vertiefend zum Film bietet das Frankfurter Fritz Bauer Institut zwei Gesprächsformate für Schulgruppen an.

Variante 1: Der Kurzfilm (17 Min.) wird gemeinsam mit Judy Rosenthal angesehen. Im Anschluss werden Interessen und Fragen der Schülerinnen und Schüler zum Film und darüber hinaus thematisiert.

Dauer: ca. 90 Minuten

Veranstaltungsort: Goethe-Universität oder Schule

Variante 2: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich bereits vor dem Besuch von Judy Rosenthal in der Schule mit dem Kurzfilm Die Familie war jüdisch… auseinander. Dafür kann das kostenlose Online-Unterrichtsmodul „Die Familie war jüdisch …“ Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie« genutzt werden. Im Anschluss an die Unterrichtsreihe erfolgt ein Treffen mit Judy Rosenthal, bei dem Interessen, Fragen und Eindrücke der Schülerinnen und Schüler thematisiert werden.

Dauer: ca. 60–90 Minuten

Veranstaltungsort: Goethe-Universität oder Schule

Kosten für beide Varianten: 100 € pro Klasse

*Für die Verwendung im Englischunterricht kann die englische Version des Films vorgeführt und das Zweitzeugengespräch auf Englisch geführt werden.

EN | DE

Wer ich bin

Ich, Judy Rosenthal, bin 1957 in Chicago geboren und dort aufgewachsen. Während die Familie meiner Mutter schon seit einigen Generationen in den USA und Kanada gelebt hatte, war mein Vater mit seinen Eltern und seinem Bruder 1936 aus Deutschland in die USA geflohen, um der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten zu entkommen.

Ich studierte Kunstgeschichte, Deutsch und Englisch in St. Louis und New York. Nach Abschluss meines Studiums bot sich mir die Möglichkeit, in München zu leben. Zufällig war das die Stadt meiner deutsch-jüdischen Vorfahren. Ich beschloss, ein bis zwei Jahre dort zu verbringen und München, Deutschland und Europa kennenzulernen.

Ich lebe bis heute in Deutschland und bin mittlerweile stolze Bewohnerin der Stadt Frankfurt am Main. Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft (USA + D) und bin Mutter und Großmutter. Ich arbeite als freiberufliche Übersetzerin für Deutsch > Englisch mit Schwerpunkt auf Kunst und die Geschichte des Nationalsozialismus.

Links

„Was wirklich mit Lisl geschah“, TAZ-Hausbesuch von Eva-Lena Lorzer, 15.06.2025

Judy Rosenthal, Übersetzerin: „Eine echte Aufarbeitung der NS-Zeit ist nie erfolgt!“, BR-Podcast „Eins zu Eins. Der Talk“ von Norbert Joa, Ausstrahlung: 25.11.2025

Online-Unterrichtsmodul: »Die Familie war jüdisch …« Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie

Präsenzangebot: Film- und Zweitzeugengespräch mit Judy Rosenthal

Erschütternde Erkenntnisse über eine fürchterliche Vergangenheit gewonnen von Katja Weinig, Taunus Zeitung, 11.11.2024

Was hast du eigentlich damals gemacht? – Zwei deutsche Familiengeschichten von Heike Röhl, Blog – St. Angela-Schule Königstein im Taunus, 13.11.2024

In diesem Zusammenhang:

Reportage zur Familienrecherche von Frank Paulun, in: Martin Schmitz-Kuhl, „Spuren suchen“, in: Schneekugel, Herbst–Winter 2021/2022, No. 2, S. 24–27.

Gottfried Kößler, Würde und Scham. Der Gegenstand des Lernens über den Holocaust vor dem Hintergrund der geschichtswissenschaftlichen Forschung, in: Einsicht. Bulletin des Fritz Bauer Instituts 04, Herbst 2010, S. 22–27

Monique Eckmann und Gottfried Kößler, Pädagogische Auseinandersetzung mit aktuellen Formen des Antisemitismus Qualitätsmerkmale und Spannungsfelder mit Schwerpunkt auf israelbezogenem und sekundärem Antisemitismus, Diskussionspapier, Deutsches Jugendinstitut, Genf und Frankfurt am Main, Januar 2020

Die Suche nach den Originalwerken der Künstlerin Elisabeth Springer: Lost Art-Datenbank. Elisabeth Springer

Webpage zur Künstlerin und Schauspielerin Elisabeth Springer: Lost Women Art. Elisabeth Springer

Das Haus Rosental 19. Das Zuhause der Künstlerin Elisabeth Springer. Beitrag von Judy Rosenthal zur App MunichArtToGo

Die städtische Malschule an der Westenriederstraße. Ausbildungsstätte für zahlreiche Künstler*innen. Beitrag von Susanna Partsch zur App MunichArtToGo

Das Stadtlabor im Historischen Museum Frankfurt. Frankfurter*innen sind die Expert*innen für ihre Stadt

DenkMalAmOrt. Erinnerung an den authentischen Orten, z.B. in Berlin, München und Frankfurt a.M.

Fritz Bauer Institut. Studium, Erforschung und Dokumentation der nationalsozialistischen Massenverbrechen, Frankfurt a.M.

Gottfried Kößler, Würde und Scham. Der Gegenstand des Lernens über den Holocaust vor dem Hintergrund der geschichtswissenschaftlichen Forschung, in: Einsicht. Bulletin des Fritz Bauer Instituts 04, Herbst 2010, S. 22–27

Monique Eckmann und Gottfried Kößler, Pädagogische Auseinandersetzung mit aktuellen Formen des Antisemitismus Qualitätsmerkmale und Spannungsfelder mit Schwerpunkt auf israelbezogenem und sekundärem Antisemitismus, Diskussionspapier, Deutsches Jugendinstitut, Genf und Frankfurt am Main, Januar 2020

Reportage zur Familienrecherche von Frank Paulun, in: Martin Schmitz-Kuhl, „Spuren suchen“, in: Schneekugel, Herbst–Winter 2021/2022, No. 2, S. 24–27.

Susanna Partsch. Kunsthistorikerin, München

Ann-Kathrin Rahlwes. Historikerin, Frankfurt a.M.

Eva-Lena Lörzer. Journalistin, Autorin, Texterin, Berlin

Sarah Rosenthal. Dichterin, Schriftstellerin, Filmemacherin, San Francisco / USA

Julius and John Rosenthal and Rosenthal Art Slides. Die erfolgreiche Geschäftsidee eines 1936 aus Deutschland in die USA geflohenen jüdischen Rechtsanwalts (Abstract)

Die Regina-Lichtspiele. Der Film „Nathan der Weise“ (1922) als frühes Opfer des Nationalsozialismus. Beitrag von Judy Rosenthal zur App MunichArtToGo

EN | DE